blog . miracle world | Les fragments de M

みなさま、ごぶさたしております。

さて、秋空が広がり、読書の季節となりました。

今回のミラクルワールドから3回にわたり、真面目に17世紀のルリユール・ドリュールについてお話しします。

まずはパート1から。

17世紀初頭には、製本家の人数は増加していきましたが、特筆に値する職人はあまりいませんでした。

ルリユールは作業工程の省略や素材の選択により、一般製本(普通製本)の「reliure ordinaire」と、念入りに作られたソワニエ製本(豪華製本)である「reliure soignée」というものにわけられます。より安価な一般製本においては、必然的にヴォーやバザンが頻繁に使用され、装飾もあまりされませんでした。全ての作業工程を省略しないソワニエ製本ではモロッコ革が使われ、紋章をはじめとした装飾がつけられ、背にもまんべんなく模様がつけられていました(dos complet)。

本の内容である印刷面では、挿絵は木版から銅版に移行し、タイポグラフィーも同じように発展していきました。そして、ルリユールも技術的に向上し、本の構造も最終的なかたちに達しました。

何枚か紙を合わせて作られていたカルトンは、紙くずをすりつぶして型に取って作るようになり、現在にいたります。当時、カルトンは取り扱う本に合わせてサイズや厚さが様々あり、興味深い名前がつけられていたようです。そして、battage(バタージュ)という工程があり、本文と綴じる前に紙やカルトンを平たい金槌で叩いてなめしていました。このバタージュは現在は行われていませんが、さぞ単調で疲れる作業だったでしょう・・・。

綴じに関していえば、製本組合が設けたいくつかの規定がありました。

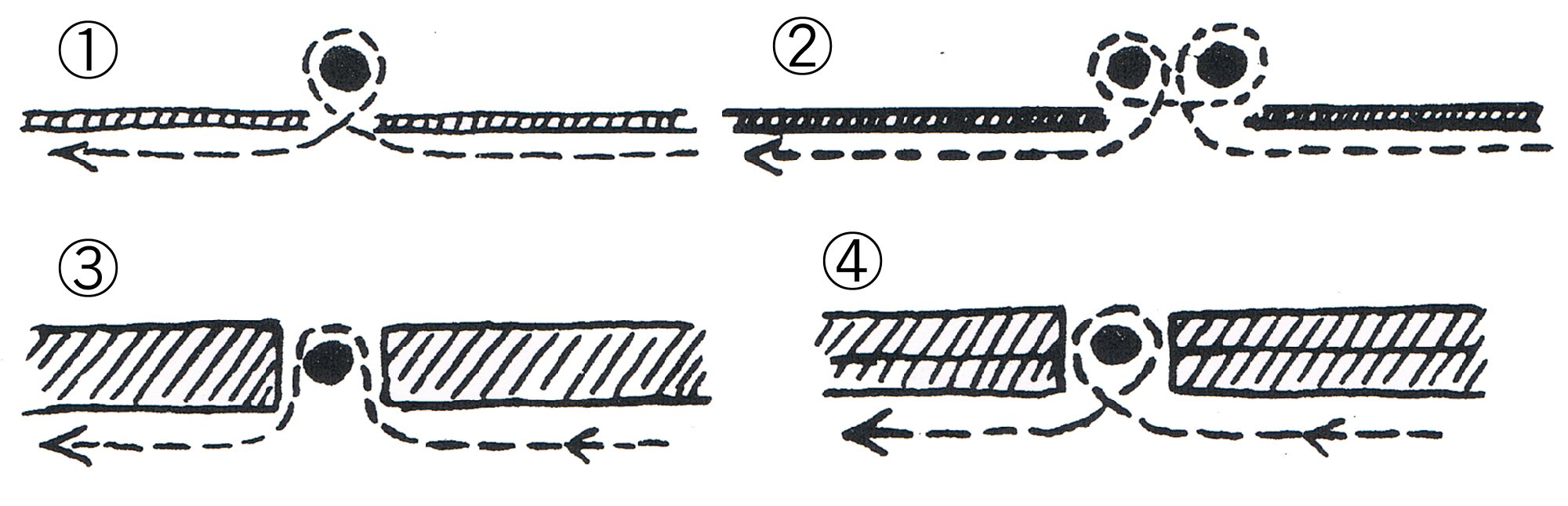

背バンドをつける本には、各折丁ごとか2〜3の折丁をひとまとめにして、nerfs(背バンドとして形成される支持体)の上をかがるやり方(①)、「割れたnerfsかがり」いう麻ひもを二重に使ったかがり方(②)などがあり、背バンドをつけない本には、「ギリシア式かがり」という綴じ糸を麻ひものまわりに通さないため作業が早く終わるかがり方(③)や、reliure soignéeに用いられる、糸を引く際に薄い本文紙が破れてしまうのを防ぐ「point-arrière(ポワンアリエール)」というかがり方(④)がありました。

折丁が多くある本を綴じる際は、綴じ糸の重なり過ぎによる厚みが出てしまうのを避けるために、2つの折丁を同時に綴じたり、バザンなどを使用した一般製本に用いられた3つの折丁を一度に綴じてしまうこともありました。

17世紀初頭に、製本家たちは規則として背バンドの位置を決めました。

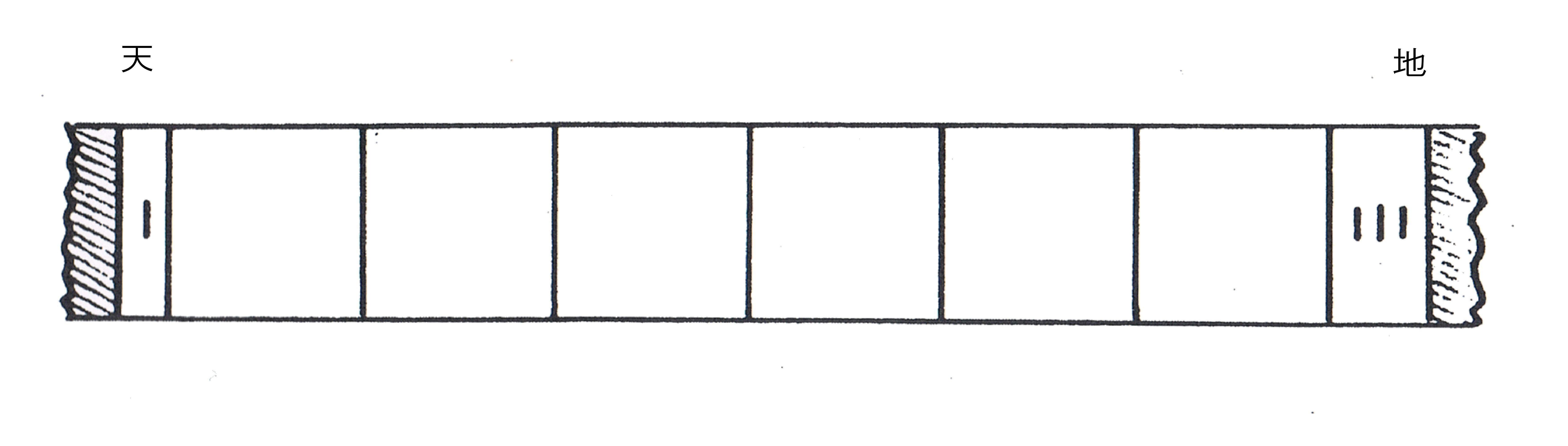

綴じる本の背の部分を数センチ出してプレスに入れ、天と地にロニアージュする部分の印をつけます。そこから中心に向かって天からチリ2つ分と同じ長さのところと、地にはチリ4つ分の長さのところに線を引き、その線の上にのこぎりで切れ目を入れ、綴じ糸の結び目をおさめる場所を作ります。その天と地につけた2本の線の間を背バンドの数に応じて分割していき、位置を決めていきます。

この天と地にチリの幅に応じた余白分をつけたことにより、背バンドの配置のバランスがよくなり、ドリュール装飾もパレットや囲み線、花型を駆使して調和のとれたものになっていきました。

パート2につづく・・・。

It‘s quite in here! Why not leave a response?