blog . miracle world | Les fragments de M

先週今週と2週に渡りものすごく雪が降り、改めて「雪に弱い関東」を実感いたしました。

今回は17世紀の製本の最終章です。

エルゼヴィル、ル・ガスコン、ジャンセニストなどのキーワードとともに詳細を見ていきましょう。

ルリユールのタイトルに使用する書体は数種類ありますが、最もよく使われるのはエルゼヴィル(Elzévir)と呼ばれる書体です。

エルゼヴィル家は16世紀後半からアムステルダム近くの町で、ポケットサイズの本を出版・印刷していました。

それら出版物の中にはモロッコ革やヴォー、「vélin doré」と呼ばれる羊皮紙で製本されていたものがあり、このタイプのルリユールがフランスに持ち込まれた時に、オランダ式製本(reliure à l’hollandaise)という名がつけられ、パリの職人たちは導入とともに発展させていきました。

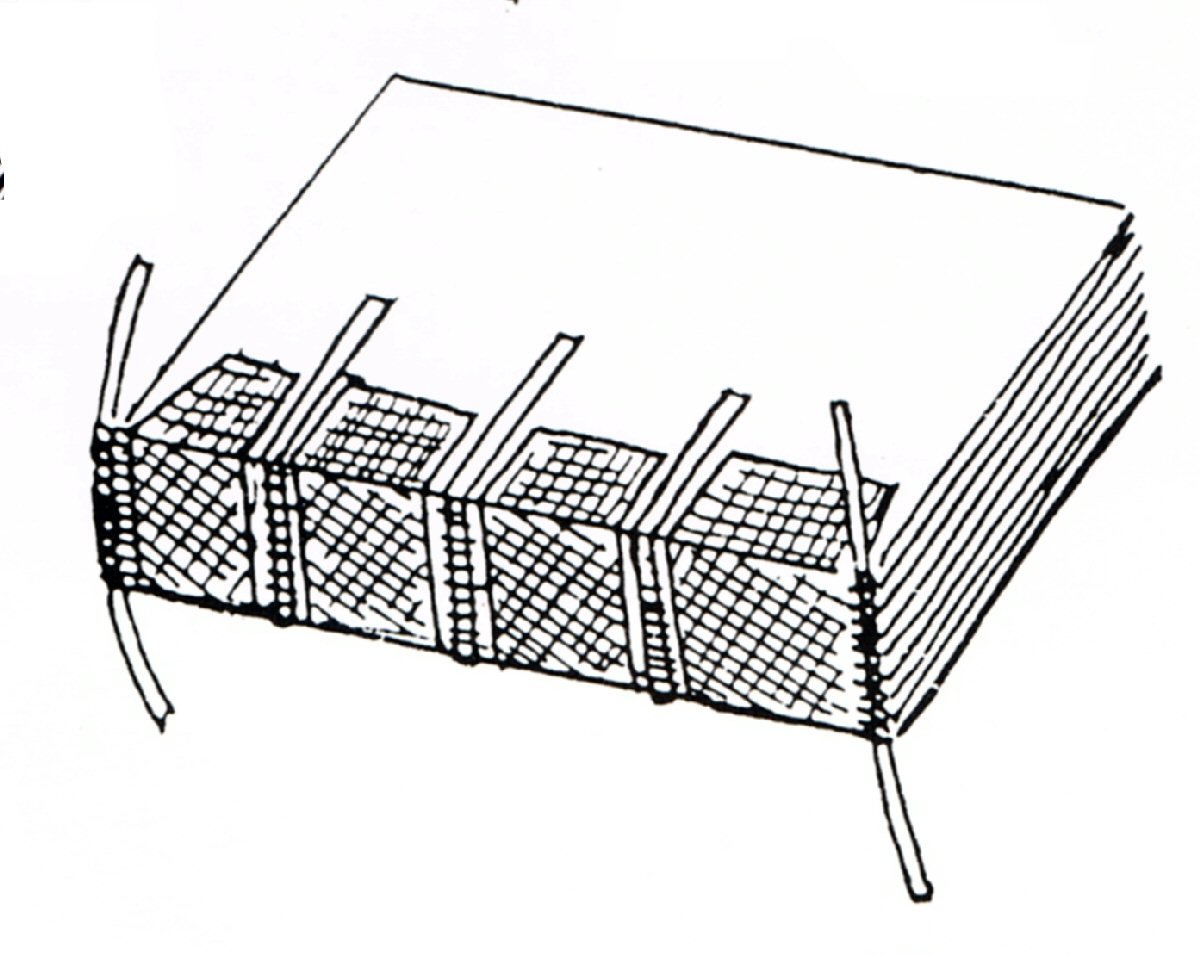

オランダ式製本では、折丁は羊皮紙を縒ってできた細ひもに綴じ付けられるので、背の部分は革や麻の支持体を使うより遥かに平らに仕上がります。

さらに丸背にしないので、小さなサイズの本の読書に必要な開閉が十分に得られ、余白も少なくてすみます。

特徴である平たい背をより丈夫にし、仕上がったルリユールを自然な状態でも閉じた状態になるように、綴じの支持体に使われた細ひもの間と間に「claies」と呼ばれる羊皮紙の切れ端が貼られました。

表紙はうすいカルトンが二重にされ、羊皮紙は貼らずに折り込まれます。

本文補強のためちり一つ分がそれぞれの小口に出ていて、中心に向かって折り曲げられた部分(rabat)が前小口にあるのもオランダ式製本の特徴です。

デコールに関していうと、1630年まで最も好まれていたものは、モロッコ革の上に施されるファンファール様式でした。

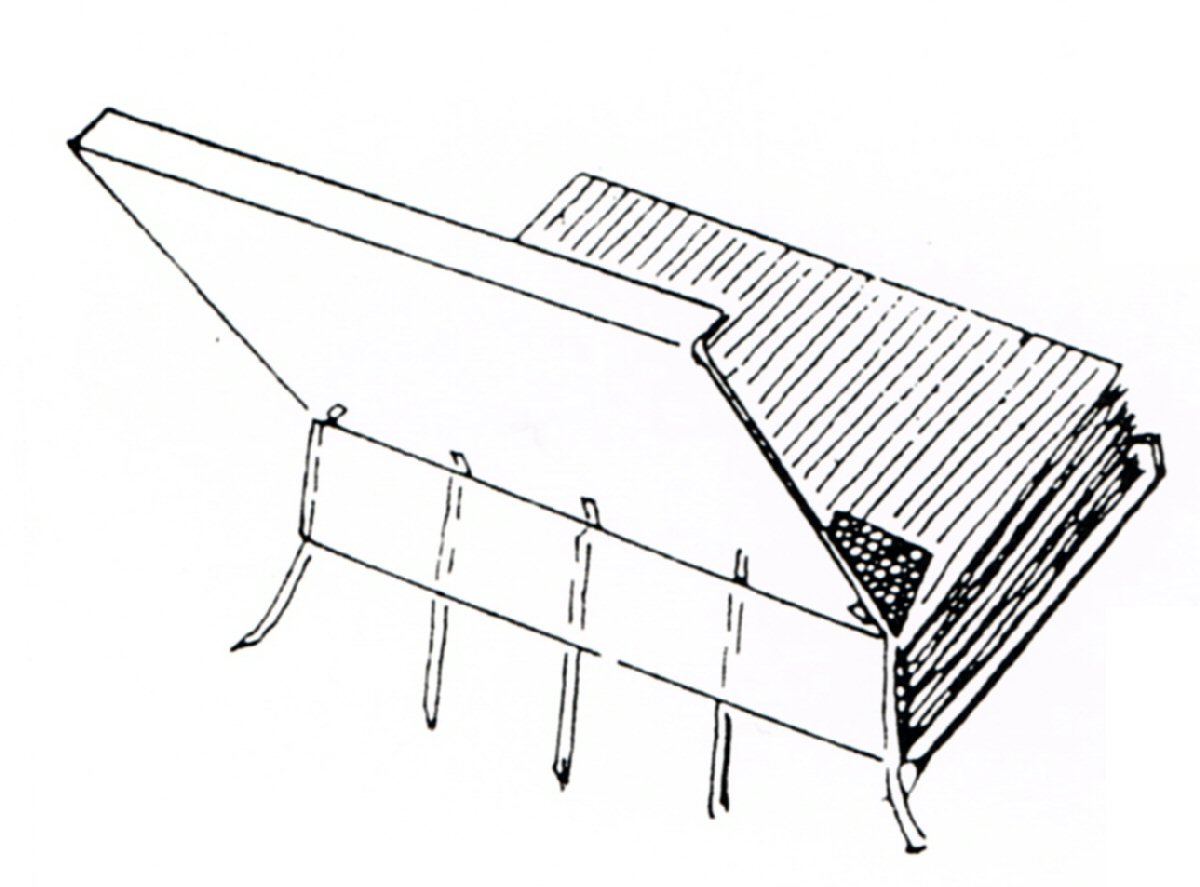

そして、囲みと仕切りの線をつけるルレットの使用により、一般製本はより早く仕上がるようになりました。

その反面、ルレットは滑車全面に一定の模様が彫られており、同じ場所を何度も押すことができず、角の接合部分で満足のいく模様のつなぎ方ができるのは至難の業でした。

御苦労、お察しいたします・・・。

17世紀のferは細かな点の交わりが特徴で、ポワンチエ装飾(pointillé)と呼ばれます。それは「千の(細かい)点」という意味の専門用語です。

組み合わせは多岐にわたり、16世紀の幾何学的骨組みをもとにデュスイユ様式(reliure à la duseuil)も施されていました。

このスタイルは16世紀にヴォーの上に施されていた装飾の焼き直しですが、1622年に新しく用いられ、17世紀に再び流行しました。

様々な装飾の組み合わせは当時の刺繍やレース模様からヒントを得ていて、エバンタイユ様式はまさにその一例です。

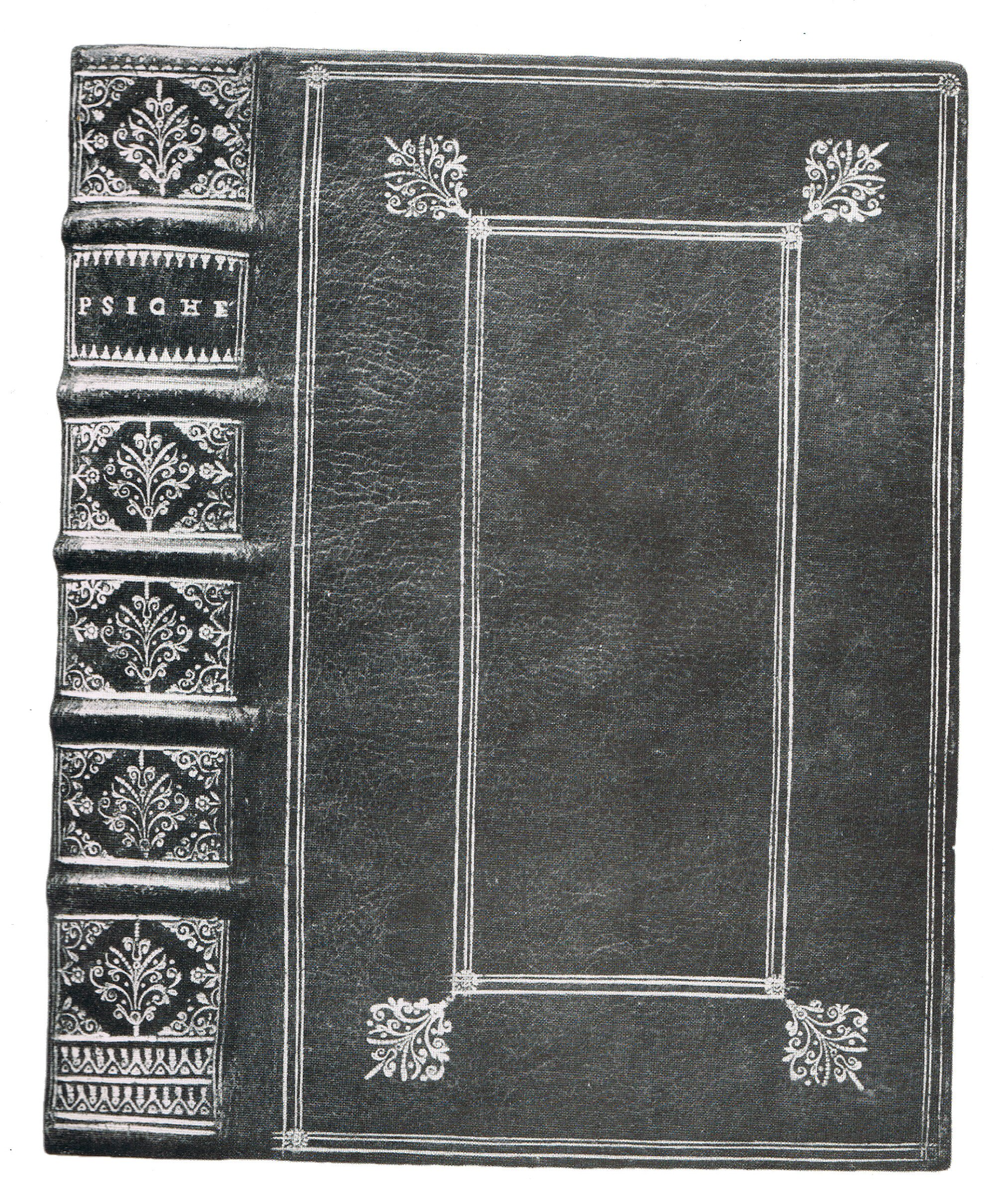

17世紀を代表する製本家としては、製本界の革命児、ル・ガスコン(Le Gascon)があげられます。

ルイ13世、および愛書家で大きな図書館を所有していたルイ14世の時代に活躍したル・ガスコンは製本家兼ドラーとしてとても優れていました。

彼は1640年頃に絶頂期を迎え、赤いモロッコ革を多用し、過去の時代の下絵に基づいた、決して派手すぎない独自のデコールを完成させました。

ポワンチエの多用は、彼の初期のデコールにはなく、はじめはレース模様を用いて交差した線の装飾を数多く行っていました。

ポワンチエ装飾は、ル・ガスコンが当時流行っていた宝石の輝きに魅せられ、そのモチーフを道具に取り入れたと思われます。

その独自性だけが彼を成功へと導いたわけではなく、昔ながらのデコールでも充分に素晴らしいものを作っていました。

ル・ガスコンと同時代の製本家たちは彼のスタイルをこぞって真似しました。

他の職人はferを真似して作り使用しましたが、それらを使い慣れていない技術不足のため完成度がイマイチでした。

他人のフンドシで相撲をとってはいけませんねっ。

ル・ガスコン様式を継ぐことのできる後継者として考えられていたバディエ(Florimond Badier)はポワンチエのみでなく、人間の顔のモチーフなども一緒に使用し、さらに小口にマーブルや天金を施しました。

そして、17世紀には珍しく「florimond badier fecit inv.」と制作者のサインも残しています。

豪華なドリュール装飾は人々を熱中させてきましたが、17世紀後半になると、過度な装飾はポートロワイヤルのジャンセニスト(janséniste)によりすべて却下されました。

厳格主義により金線をつけることも監視され、見える部分の装飾は天金のみにとどまり、革の色も僧服のような暗い焦げ茶か黒が主流になりました。

これまで、自分の大切な本をきらびやかに装飾させてきた愛書家たちは、ジャンセニストの教えは共有しながらも、このルリユールに対する改革には同意しかね、リスクを犯して本の内側に今まで外側に施してきたような装飾をつけさせていた者もいました。

この日本人の粋文化にも通づる、チラリズム的アイディアは多いに受け入れられ、本の内側の四辺にルレットでレース模様をつけるスタイルが流行し始め、18世紀を経て今日まで行われています。

17世紀以降にルリユールされた本を見る機会があれば(というか積極的に見ていただきたいですが)、外側のみでなく、是非トビラを開けて本の内側も見てください!見えないところにこそイノチをかけてしまう職人の技が冴えわたっていることでしょう・・・。

It‘s quite in here! Why not leave a response?