blog . miracle world | Les fragments de M

人間の体温よりも気温が高い、という信じがたい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

暑い暑いと言いながらも、勉強を欠かしてはいけません!ということで、今回は18世紀の製本パート2です。その時代に活躍した製本家を中心にみていきましょう。

18世紀の代表的な王の製本家にリュック=アントワンヌ・ボワイエと、ルイ=ジョゼフ・デュボワがいました。

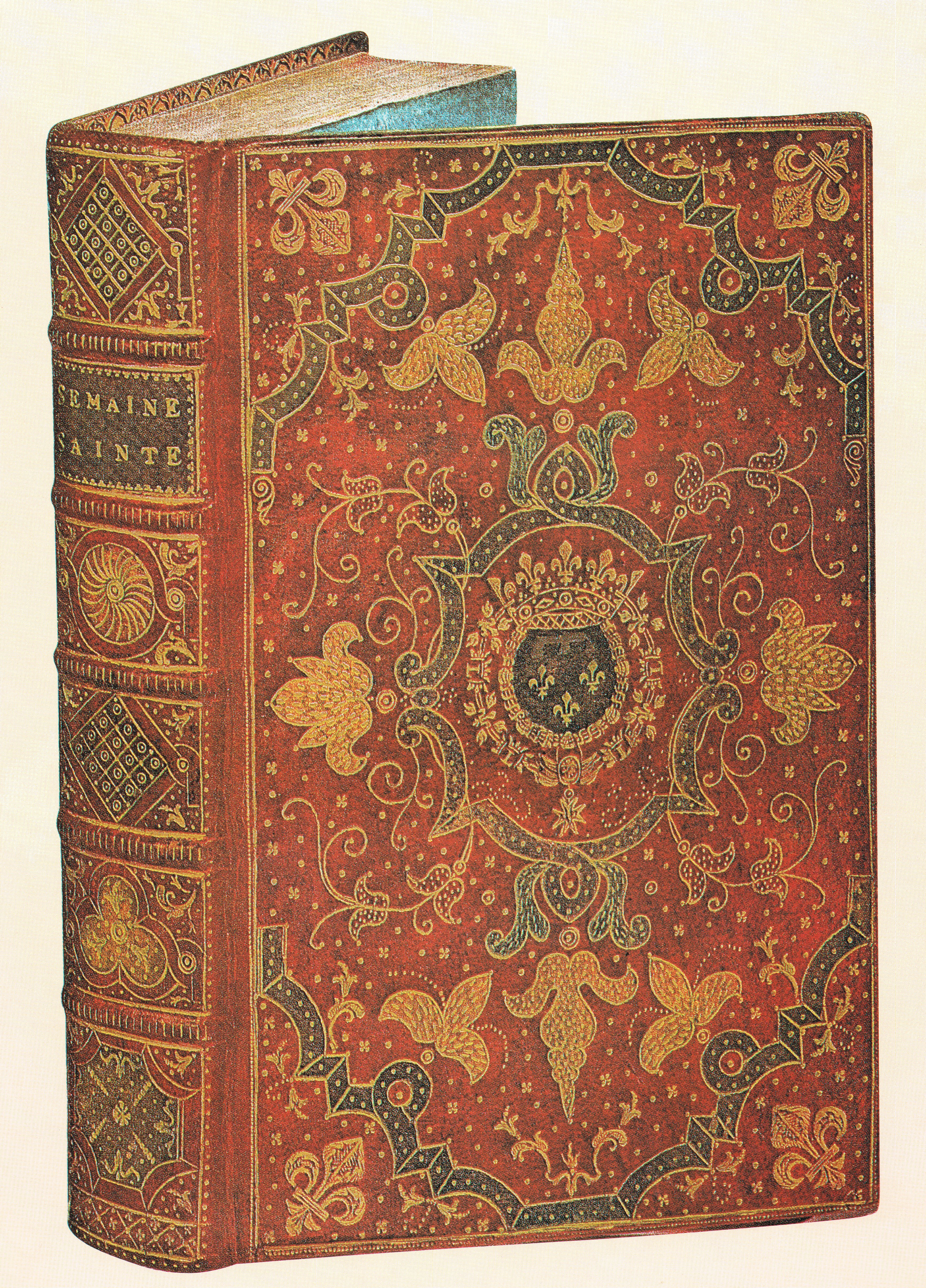

デュボワは同じく王の製本家であったデュスイユの後継者でした。少しデュスイユに言及しますと、彼はパドゥルーの工房で修行し、16世紀に生まれ1720年頃再び流行し始めたスタイルにその名がついています。

デュスイユの名が記されたものは1冊ありませんが、彼の作品は完璧で、モロッコ革も質がよく、ドリュールも美しいです。

デュスイユの名声はイギリスにまで及び、ロンドンの書店が作ったカタログには彼の名は誰よりも先に書かれていたそうです。

16世紀以後、ルリユールへのモザイクは色のついた革を薄く漉き、花型の模様をかたどることでしたが、この時代では、アーティストにより描かれたモチーフを採用することが主流となっていきました。

このモザイクを積極的に施していた代表格として、パドゥルーやシノワズリー風を取り入れたモニエなどがいます。

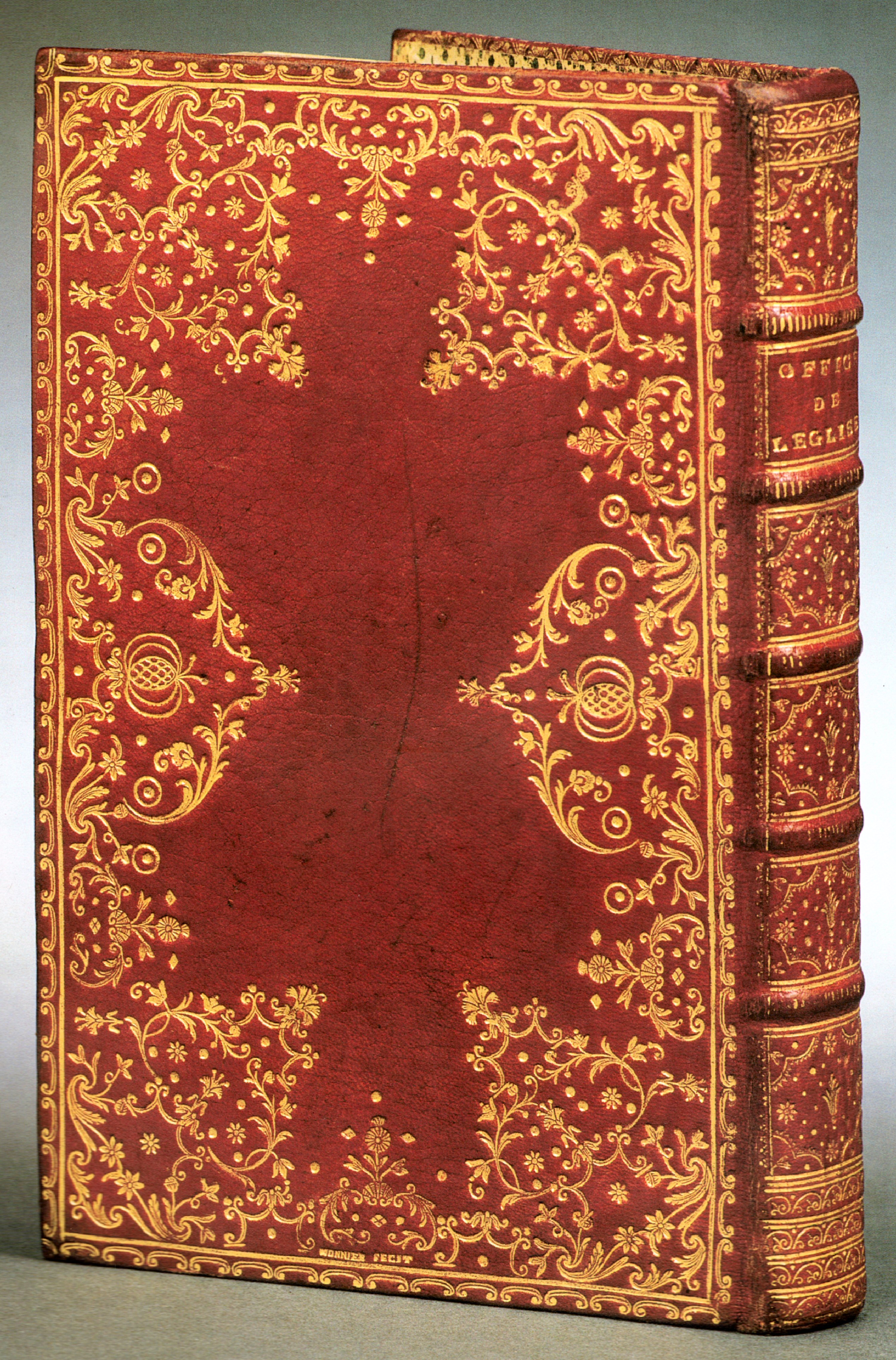

パドゥルーは、18世紀の特徴的な装飾であるダンテル様式も導入ました。

18世紀初めは多くの製本家は、1本か3本の囲み線をヒラに押すか、際にルレットでモチーフをつけ、花型をちらっと押す程度の単調なデコールでしたが、パドゥルーは花型の配置を広げ、直線や曲線、モノグラムや他のモチーフを組み合わせてヒラの四すみや中央に配置して、このダンテル様式が生まれました。18世紀のほとんどの製本家は、この様式を基として装飾を施していました。

1706年から毎年末に王室年鑑が配布されるようになり、中央に押される大きな紋章はバランシエという箔押しの機械で行われるようになりました。製本家ルネ・ビュイッソンはメートルの称号を与えられ、この仕事のスペシャリストとなりました。

ドゥローム家は3代にわたって18世紀のルリユール界で活躍しました。ジャック=アントワンヌ・ドゥロームは、モザイク装飾において同年代のパドゥルーとライバルでした。

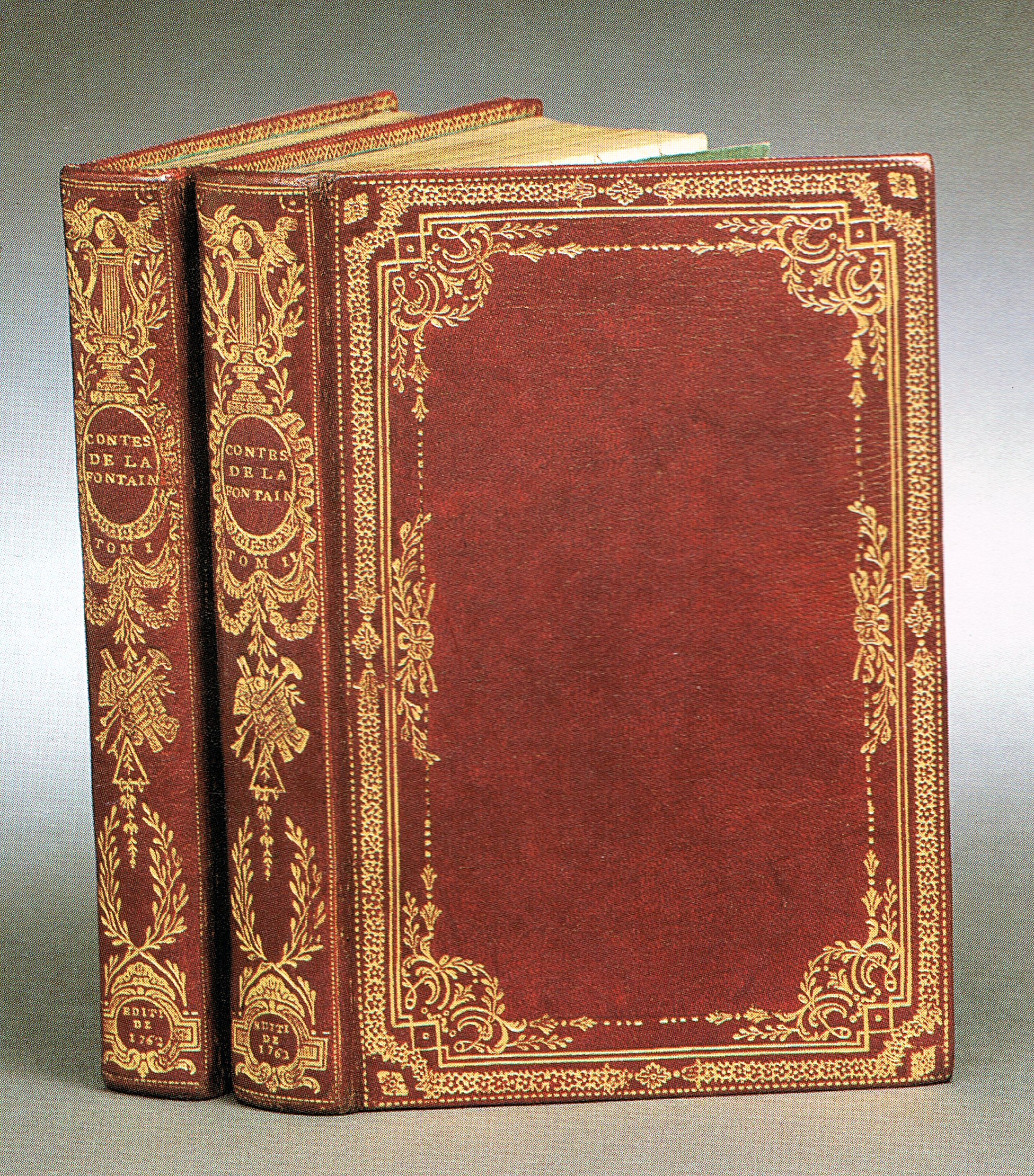

彼の息子、ニコラ=ドゥニは”Derome le jeune”と呼ばれ、他のドゥロームと混合しないようにされています。ニコラ=ドゥニはふたりの兄の同意を得て、親方職人としての父のあとを継ぎました。

製本家兼ドラーであったDerome le jeuneは、リュック=アントワンヌ・ボワイエのライバルであり、デュスイユを尊敬していました。

彼は父よりもさらに丁寧に仕事をしようと心がけ、「綴じと丸背出しこそルリユールの要である」という考えの持ち主でした。しかし彼は、ロニアージュに執着するあまり、高価な本の余白を大幅に切り落としたりもしていたようです。

「製本家の中のフェニックス」とうたわれたニコラ=ドゥニ・ドゥロームは、自身の活動、才能、愛書家に対する親切心により、確固たる名声を得るに至り、作品に高値のつく最も優れた職人となりました。

しかし、職業的知識にもかかわらず、Derome le jeuneは自分のオリジナル装飾を生み出すためには才能を発揮しようとはせず、同僚と同じようにダンテル装飾の作品を作っているだけでした。

18世紀の愛書家にとって、”Derome le jeune”という名前は羽を広げた鳥のモチーフを連想させますが、「鳥のフェール」は彼の創造物ではなく、このモチーフは東インド会社が輸入した漆器に描かれていたものを花型として彫ったものです。

他の18世紀の製本家としてはベリー家、ブラデル家、ショーモン家、シュヌー家、デュカスタン家、マリーアントワネットの製本家のゴドローがあげられます。

王の製本家のひとりであったピエール=エチエンヌ・アンゲランの請求書には、「依頼主:ルイ16世」「判型:infolio」「素材;モロッコ革」「ドリュール:ダンテル装飾に紋章」「総額:60リーブル」とあります。この値段は、王の秘書に「高すぎる」と判断され、48リーブルに訂正させられたそうです。

王様といえども財布のヒモは固かったのでしょうか。アンゲランさん、心中お察しいたします・・・。

つづく

It‘s quite in here! Why not leave a response?